深い海の記憶

~泥の海からサンゴの海へ~

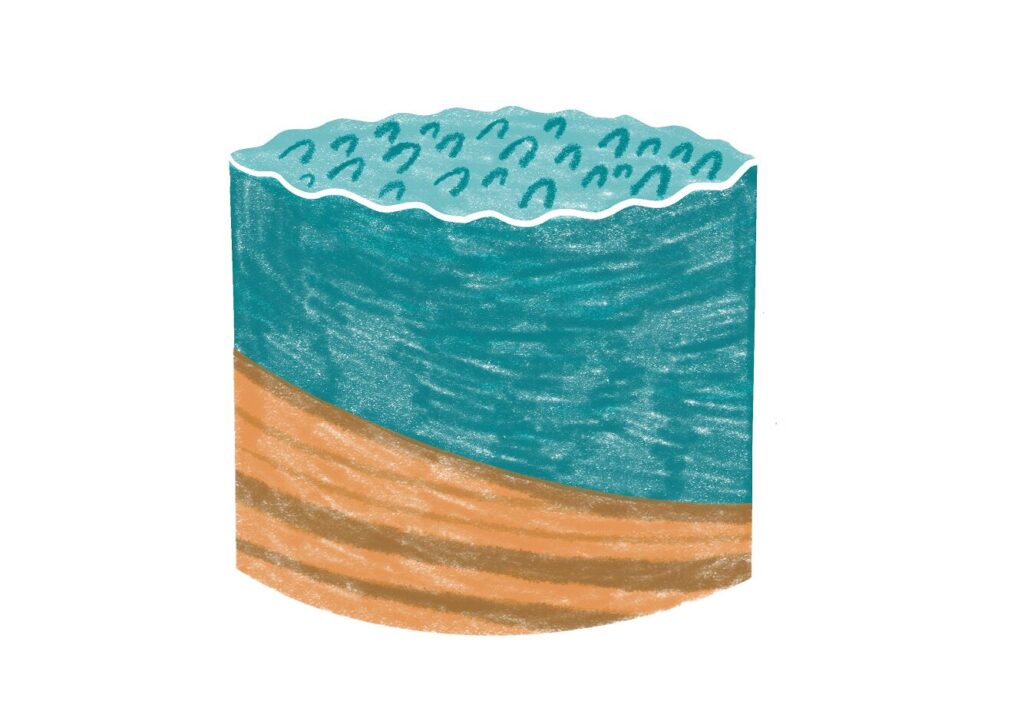

喜界島では、ところどころで「縞模様」のある地層を見ることができます。この模様は、灰色の砂岩と黒っぽい泥岩が交互に積み重なった地層です。この地層は約170万年より前に、中国大陸から運ばれた大量の細かな泥や砂が、大陸斜面から深海底に堆積した「島尻層群」と呼ばれる地層です。このことから、喜界島の土台は深い海で堆積した砂や泥からなる地層であることがわかります。この島尻層群の上には、約170~145万年前に堆積した「知念層」が局所的に見られます。この地層は、島尻層群が堆積した「泥の海」からサンゴ礁が発達する「サンゴの海」へと移り変わる時期の地層で、砂・泥と石灰質の生物遺骸片が混じった堆積物からなります。そしてその上に、約85万年前以降にサンゴ礁の海でできた「琉球層群」と呼ばれる石灰岩の地層が重なります。このように、喜界島は「泥の海」から「サンゴの海」へと変化して島が形作られてきたことを読み解くことができます。

1.塩道北方の知念層露頭

喜界島は、島尻層群と琉球層群の両方が分布する珍しい地域です。特に塩道集落の北方にある露頭では、島尻層群、知念層、琉球層群が確認できます。2017年の豪雨により、島尻層群と琉球層群の境界部分が露出し、知念層が発見されました。知念層は、泥が堆積する深海からサンゴ礁が発達する海への転換を示す重要な地層で、喜界島の成立ちを理解する手がかりとなります。

2.水天宮南の不整合露頭

喜界島南西部の水天宮山には、琉球列島最大級の砂丘が広がり、その南端では琉球層群の地層が観察できます。琉球層群は、サンゴ礁の生物遺骸で構成される多孔質な石灰岩層で、喜界島では「百之台層」と「湾層」に分かれています。この地域では、これらの地層間に明瞭な不整合面があり、海水準が大きく変動していたことがわかります。

3.伊砂の巨崖

喜界島の土台は「島尻層群」と呼ばれる地層で、数百万年前から170万年以上前に、大陸から運ばれた泥や砂が深海の底で堆積したと考えられています。この地層は沖縄島以北では喜界島やトカラ列島にのみ見られ、島尻層群を観察できるポイントは限られています。「伊砂の巨崖」では2017年の豪雨による土砂崩れで、島尻層群を観察することができます。

驚異的な隆起速度

~後期更新世のサンゴ礁と段丘~

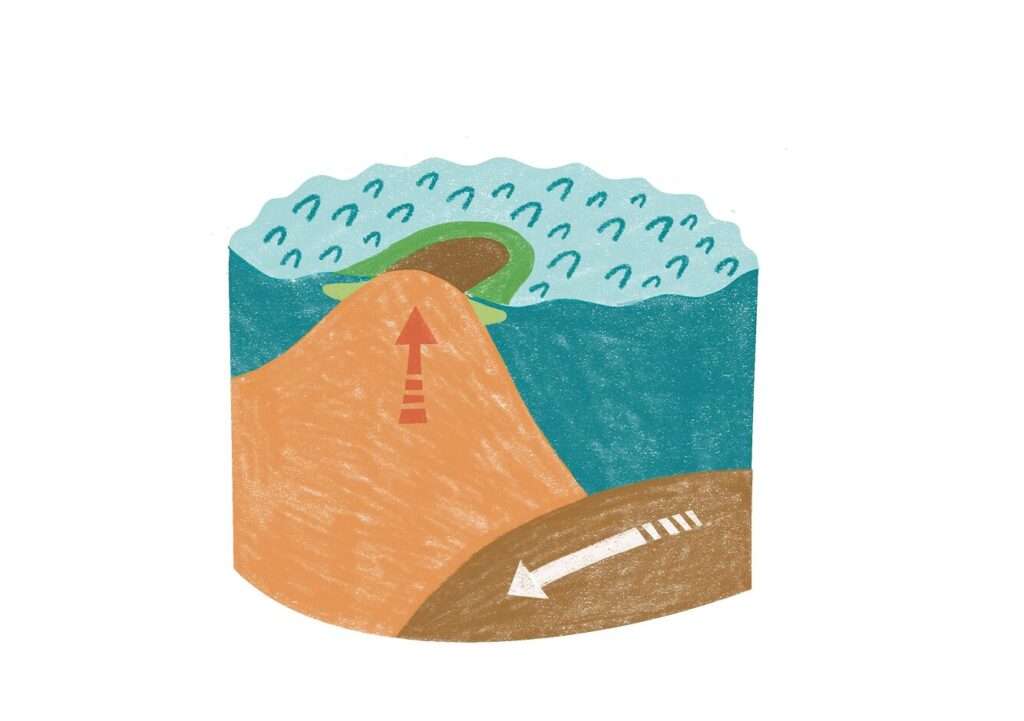

喜界島は階段状の地形を持ち、その形成は地殻変動によるものです。島は「段丘」という平らな面と急な崖が組み合わさった地形をしており、これはサンゴ礁からなる「琉球層群」によって作られました。この層群は、約85〜45万年前に堆積した「百之台層」と、約14〜4万年前に堆積した「湾層」に分けられます。喜界島は、百之台層の堆積後、急速に隆起し、その後湾層が堆積し始め、島全体に段丘が形成されました。現在、島には5段の段丘が見られ、各段丘にはサンゴ礁の化石が含まれており、かつてサンゴ礁が広がっていたことがわかります。特に百之台段丘には、約10万年前のサンゴ礁の堆積物が見られ、段丘が隆起する過程でサンゴ礁が形成されたことを示しています。喜界島の急速な隆起は、ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界付近に位置し、プレート運動による地殻変動が原因です。特に、東側の琉球海溝付近でプレートが沈み込むことにより、島は非常に速い速度で隆起しています。

1.テーバルバンタ

喜界島は段丘の島で、島には大きく5段の段丘があり、海岸線沿いにはさらに4段の段丘があります。これらの段丘は、更新世と完新世に形成されたものに分かれ、島の成り立ちを示す重要な地形です。テーバルバンタからは、これら全ての段丘を一望でき、喜界島の地形を知る貴重な場所となっています。

2.百之台国立公園展望所

喜界島は段丘の島で、5段の段丘に分かれています。最も高い段丘面は「百之台面」と呼ばれ、標高190〜210mに広がり、南北方向の断層で3つのブロックに分かれています。百之台は、かつて海中で形成されたサンゴ礁の石灰岩で覆われており、約10万年前に形成されたと考えられています。この段丘は、喜界島の基盤となる島尻層群と不整合に接し、化石サンゴの年代測定により、その成り立ちが明らかになっています。

3.荒木北方のサンゴ石灰岩

喜界島の南西にある荒木集落の北側には、「荒木石灰岩」と呼ばれる世界的に珍しいサンゴ石灰岩があります。この石灰岩は、約4万年前に形成されたもので、最終氷期の寒冷期にあたります。氷河期中、海面は現在より約60m低く、サンゴ礁は海面下で形成されました。荒木石灰岩は、海面が低かった時期に形成されたサンゴ礁の痕跡であり、現在の地表に露出している場所は世界的に少なく、荒木集落とパプアニューギニアのヒュオン半島のみです。

地球躍動の証明

~完新世隆起サンゴ礁~

喜界島の周辺には砂浜がなく、ゴツゴツしたサンゴ礁が広がっています。この特徴的な海岸と平坦な面は、約2万年前の最終氷期後、海面の上昇とともに形成された完新世の隆起サンゴ礁です。氷期の海面は現在より約120m低かったが、氷期が終わり、約7,500年前に海面が現在の高さにまで上昇しました。この際、サンゴ礁が形成され、海面が上昇する中で、サンゴ礁は陸地に顔を出しました。喜界島では、サンゴ礁が隆起して、4つの異なる面が確認されています。これは、過去7,500年の間に4回の大規模な地震性隆起イベントが発生した結果です。また、荒木遊歩道の石灰岩には、島にはない石が含まれている場所もあります。これらの石は、縄文時代に外部から持ち込まれ、海に落ちてサンゴ礁とともに隆起したと考えられており、隆起速度が速い喜界島ならではの特徴的な現象です。

1.志戸桶海岸

志戸桶海岸は、喜界島の北東端に位置し、特徴的なゴツゴツした岩場が広がる海岸です。この海岸は、約1万年前の完新世以降、地震による隆起で形成された段丘が特徴で、階段状に4つの段階に分かれています。これらの段丘は、過去に海中で形成されたサンゴ礁が隆起した痕跡です。

2.荒木中里遊歩道(サンゴに取り込まれた石)

喜界島の荒木海岸には、「荒木中里遊歩道」があり、特に夕日の美しい景観で知られています。この地域は、完新世のサンゴ礁が隆起してできた段丘が特徴的で、過去7,000年間にわたる地殻変動が影響しています。荒木海岸では、石灰岩に覆われた段丘が海側から6段目にわたって発達しており、その中で特異な石が発見されています。この石は、喜界島では見られない花崗岩や砂岩で、約4,000年前に外部から持ち込まれた可能性が高いとされています。

豊かな地下水の恵み

~河川が無い島の湧水・地下水・鍾乳洞~

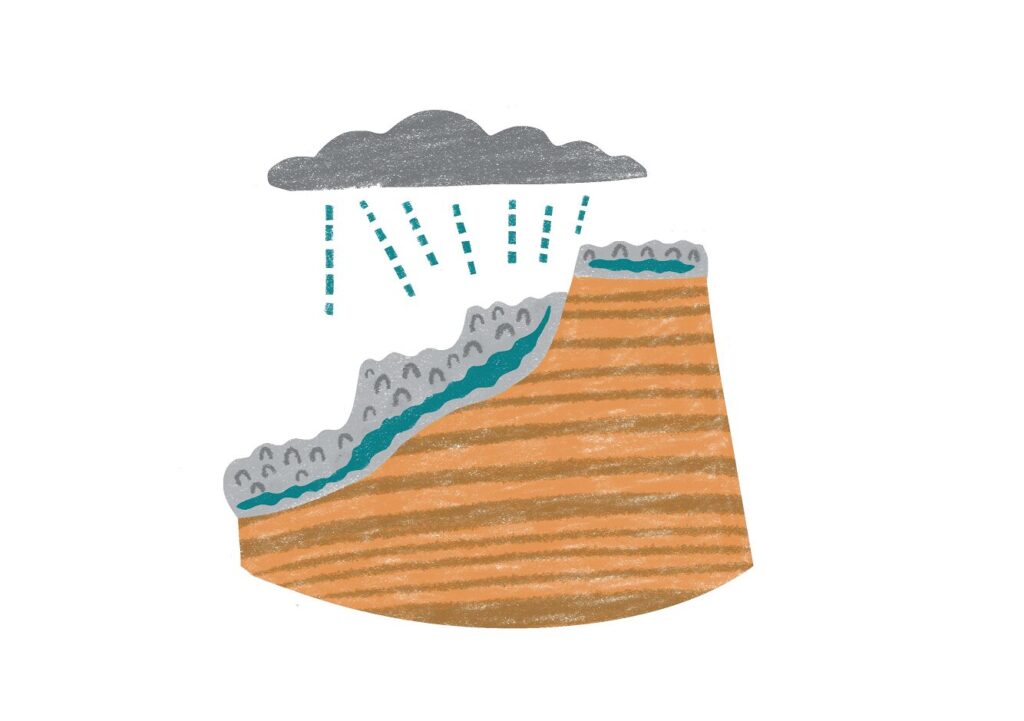

喜界島は、海底の泥や砂が堆積した島尻層群の上に、サンゴの骨格からなる石灰岩の層である琉球層群が重なっています。島尻層群は水を通しにくい地層ですが、上にある石灰岩は水を通しやすく、蓄水層として機能しています。このため、喜界島では崖や段丘の下などから豊富な湧き水が湧き出し、特に島の中央部には多くの湧水があり、その周囲に集落が形成されています。これらの湧き水は、人々の生活を支え、農業にも重要な役割を果たしています。さらに、喜界島には「喜界地下ダム」が存在し、地下に水を貯めて農業の支援をしています。島の石灰岩の特徴により、鍾乳洞も見ることができます。しかし、島尻層群は未だに固まっていないため、集中豪雨や地震時には土砂崩れや落石などの災害が発生する危険性があります。喜界島ジオパークでは、島の成り立ちと共に災害のリスクも伝えています。

1.湧水群

喜界島には大きな河川がなく、豊富な地下水と湧水が島の生活の源となっています。島内には14箇所の水源があり、すべて地下水を利用しています。喜界島は、海底の泥や砂の上にサンゴの骨でできた石灰岩が覆っており、地下水は石灰岩の多孔質部分に蓄えられます。この構造により、降水は地下に浸透しやすく、湧水が多く存在します。湧水は島内で50箇所以上確認されており、その多くは段丘崖や海岸線に見られます。

2.ウフヤグチ鍾乳洞

喜界島のウフヤグチ鍾乳洞は、標高130mに位置し、奥行き約30mで天井が最大10mの高さを持つ鍾乳洞です。この洞窟は石灰岩が水に溶けてできたもので、内部には鍾乳石や石筍、石柱などが見られ、過去に地下水が流れていた痕跡が残っています。喜界島の地質は、沖永良部島と異なり、石灰岩層が薄いため鍾乳洞は少なく小規模です。鍾乳洞入口付近には「長石の辻遺跡」があり、中世の土坑墓が発見されています。この遺跡からは、再葬の習慣があったことがわかり、琉球列島での古代から中世にかけての埋葬方法に関する重要な情報を提供しています。

3.喜界地下ダム

島には大きな河川がなく、年間2,000mmの降水量があっても、地質構造が水を貯めにくいため、農業用水の確保が難しかったのです。島の地質は、透水性のある石灰岩層が水を吸収し、透水性の低い泥岩層が地下水を貯めにくくします。そのため、雨水は地下に浸透し、表流水はほとんど見られません。この問題を解決するため、1992年から2003年にかけて「喜界地下ダム」が建設されました。この地下ダムは、島尻層群の上に琉球層群の石灰岩層を利用して止水壁を作り、地下水を貯める仕組みです。

大地が育む自然

~陸上生態系~

喜界島は亜熱帯性の動植物が豊かな生態系を持ち、特に完新世の隆起サンゴ礁の海岸には希少な植物が生育しています。荒木中里遊歩道では、海岸植生から沿岸地樹林まで多様な植物が連続して広がり、「喜界島の隆起サンゴ礁上植物群落」として国指定天然記念物になっています。また、ヒメタツナミソウなどの固有種も生育し、島の人々に大切に守られています。島ではガジュマルが多く見られ、特に手久津久集落の巨大なガジュマルは圧倒的な大きさで神秘的です。温暖な気候により、多種多様な蝶や鳥が生息し、オオゴマダラ蝶の世界北限地でもあります。鳥類は約150種類が確認され、渡りの時期にはサシバやアカハラダカなどの渡り鳥も観察できます。さらに、石灰岩地形により陸産貝類が豊富で、希少な種であるキカイオオシママイマイなども生息しています。

1.ヒメタツナミソウ自生地

ヒメタツナミソウ(Scutellaria Kikai-insularis)は、喜界島にのみ自生するシソ科の多年草で、隆起サンゴ礁の岩場や湿った草地、特に湧水点周辺に生育します。普段は目立たない小さな植物ですが、毎年3月から4月にかけて白色または淡紫色の花が一斉に咲き、その存在が確認できます。花の色は株ごとに異なり、白色の花は緑色の茎、淡紫色の花は紫色の茎に咲きます。開花は短期間ですが、最近では12月から1月にもまばらに花が咲くことが確認されています。

2.喜界島の隆起サンゴ礁上植物群落

喜界島は、過去10万年にわたって年平均約2mmの速さで隆起し、海岸段丘が発達して平坦な地形が広がっています。隆起サンゴ礁で囲まれた海岸線では、植物が過酷な環境に適応し、海際から内陸に向かって多様な植物群落が見られます。これらは、海水を浴びる岩場から始まり、潮風や乾燥に強い低木群、さらに樹木へと変化します。特に荒木~中里海岸一帯は、世界的に貴重な植物群落が広がり、平成26年に「喜界島の隆起サンゴ礁上植物群落」として国指定天然記念物に指定されました。地域の自然保護のため、昭和48年に「喜界町自然保護条例」が制定され、約40年間守られています。

3.オオゴマダラ

喜界島には、57種類の蝶が記録されており、その中で日本産蝶類の中で最大級のオオゴマダラが生息しています。この蝶は、喜界島を北限とし、沖縄諸島や先島諸島などに分布しています。成虫は美しい白い翅に黒い線と斑点があり、「南の島の貴婦人」と称されることもあります。喜界島では、集落内や低山地の森林に生息し、蛹は黄金色に輝くことで知られています。食草はホウライカガミで、喜界島の石灰岩地帯で多く見られます。オオゴマダラは個体数の変動が大きく、1990年代には絶滅の危機もありましたが、現在は保護活動が行われ、島内各地で観察できます。1989年にはオオゴマダラ保護条例が制定され、生息地の保護が進められています。

4.手久津久ガジュマル巨木

ガジュマル(Ficus microcarpa)は、喜界島を含む南西諸島に自生する常緑高木で、特にサンゴ礁が隆起した石灰岩地域に多く見られます。特徴的な気根を垂らし、一部は地面に達して支柱根となり、幹が枯れるとその根が新たな幹となるため、「移動する木」とも呼ばれています。昔から妖怪の住処とされ、喜界島では防風林や薪、漁具の材料として利用されてきました。特に手久津久集落のガジュマル巨木は、町指定天然記念物として保護され、神聖視されてきました。その高さ約18m、幹回り16m、枝幅42mの巨木は圧倒的な存在感を持ち、かつては「水神様のいる場所」として大切にされていました。

喜界島の恵みの源

~サンゴ礁生態系とその利用~

喜界島の周囲には、独特のサンゴ礁が広がっています。隆起が速いため、他の琉球列島に見られるような沖に礁原が広がる裾礁タイプのサンゴ礁は発達しておらず、海岸線には砂浜がほとんどありません。隆起サンゴ礁は外洋側に急激に深くなる礁斜面に接し、ここでは150種以上の造礁サンゴが見られ、豊かな生態系を支えています。学術的に貴重な塊状ハマサンゴ群体や、世界最北に分布するアオサンゴの群生もあり、土砂の流入が少ないためサンゴの被覆度が高いのも特徴です。夜光貝などの生物が生息し、島の名物となっています。

また、このサンゴ礁は島の人々にも恩恵をもたらしてきました。隆起サンゴ礁の海岸線には多くの入江があり、それぞれに名前が付けられ、用途ごとに使い分けられました。大きな入江では、イソマグロを追い込む「トカチン漁」などの独自の伝統漁法が行われています。夜光貝は古くから食材として親しまれ、今でも冬に採集する「いざり」が行われています。さらに、ヒザラガイやイソアワモチなども島民の食材として利用されています。

1.サンゴ礁生態系

喜界島は、奄美群島の一部で、海岸線全体にサンゴ礁が発達しています。島は急速に隆起しており、その周囲には保存状態の良いサンゴ化石があり、現在の造礁サンゴと組成がほとんど変わらないことがわかっています。このため、喜界島は地質学的に重要な場所とされています。島の海域には約220種のサンゴが分布し、喜界島周辺ではヤコウガイや長寿のハマサンゴ、世界最北のアオサンゴが確認されています。これらは貴重な種であり、喜界島のサンゴ礁生態系を支えています。また、島の人々はサンゴ礁からの恩恵を受け、独自の「サンゴ礁文化」を発展させてきました。

2.サンゴ礁と人との繋がり

喜界島は、沖合に礁嶺が発達せず、礁池や長い砂浜もないため、海岸線はゴツゴツとした石灰岩で囲まれ、外洋の波が直接打ち寄せます。この独特な地形により、喜界島には多くの入り江が存在し、それぞれに固有の名前が付けられています。例えば、小規模な潮だまりは「フムイ」、砂浜は「ハマ」と呼ばれ、漁や生活に活用されています。これらの名称は、島民が海岸線をよく理解し、生活の中で適切に使い分けていた証です。

サンゴ礁の恩恵に育まれた文化

~サンゴ礁文化~

喜界島は豊かなサンゴ礁に囲まれ、島の人々は昔からその恩恵を受けて独自の「サンゴ礁文化」を育んできました。この文化の痕跡は島の集落に多く見られ、サンゴ化石を積み上げた石垣や墓石、石碑、さらには豊神様として祀られたサンゴ化石などが残っています。サンゴ礁は、ウヤフジ(ご先祖様)から受け継いできた島の生活に欠かせない存在でした。豊かな海からは、美味しい魚や貝、海藻などの食料が得られ、サンゴ礁生態系の恩恵は現代にも続いています。また、隆起したサンゴ礁が風化し、ミネラル豊富な土壌を作り出し、それが農作物の育成を助けています。

1.サンゴの石垣群

喜界島では、海岸線に近い集落の周囲に「サンゴの石垣」がよく見られます。これらは、台風から家屋を守るために、海で拾ったサンゴ石を積み上げたもので、特に海岸近くでは石垣が高く、内陸に向かうにつれて低くなる傾向があります。台風による強風や波で海岸にサンゴ石が運ばれ、集落の人々はこれを材料に石垣を作りました。サンゴ石は加工しやすく、石垣を築くのに適していました。近年、家屋の屋根がトタン屋根や瓦屋根に変わり、台風による被害が減ったため、サンゴの石垣の防風機能は低下していますが、依然として島の文化遺産として大切にされています。

2.石切り場跡

喜界島では、隆起したサンゴ礁が石灰岩となり、住民はその軟らかく加工しやすい特性を活かして、家の壁や井戸、墓石など様々な用途に使用してきました。特に海岸に近い集落では、サンゴ石が豊富に手に入るため、建材として多く利用されました。さらに、島内の海岸には人工的にサンゴ石を切り出した跡が見られ、石材を得るための石切り場が存在したことがわかります。

3.サンゴ礁石灰岩の利用

喜界島では、隆起したサンゴ礁から得られるサンゴ石(石灰岩)が、島民の生活に欠かせない素材として利用されてきました。縄文時代からサンゴ石は建物の壁や石垣、井戸、イモ洗い容器、墓石などに使われ、地域の文化に深く根付いています。特に、塊状のハマサンゴの化石が多く使用され、加工しやすいため、容器や墓石、魔除けの「石敢當」などにも利用されました。

4.島の信仰

喜界島は、神社や祠、個人宅の氏神などが多く、島内には48社の神社が存在します。島民にとって、これらの神社は地域の心の拠り所であり、「聖地の島」とも言われます。神社には、保食神社(水神系や馬頭観音系)、地蔵、鎮守神など、さまざまな種類があり、特に多いのが保食神社で、五穀豊穣を司る豊受姫神が祀られています。藩政時代には、本土系の神々が多数祭られるようになり、神社やお寺が建立されましたが、島の伝統的な信仰も続いていました。ムヤ(崖に掘った墓)やその後の墓地には、ハマサンゴの化石で作られた石厨子や墓石が多く使われ、先祖を敬う文化が続いています。

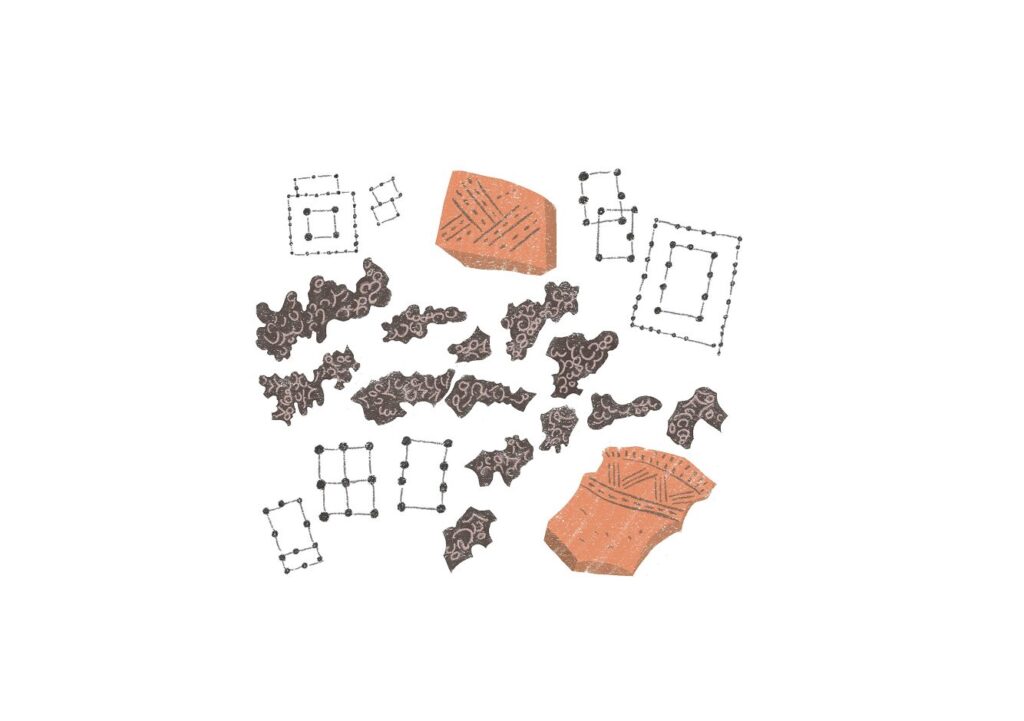

島に生きた人々の歩み

~縄文時代から中世の遺跡群~

喜界島では約8,000年前の土器が発見され、この時期から人々が住み始めたと考えられています。その後、縄文時代後期から中世にかけて、多くの遺跡が発掘され、段丘地形や豊富な湧水、サンゴ礁の海産物が人々の生活を支えていたことが明らかになりました。特に、国指定史跡の城久遺跡は島を代表するもので、9~15世紀の大規模な集落があった場所です。ここには、480棟以上の建物跡や「焼骨再葬」の墓、製鉄炉跡が発見され、12世紀には砂鉄を用いた製鉄が行われていたことが分かりました。また、中国や対馬、徳之島からの品々が出土し、島が海洋交易の要所だったことが示されています。さらに、夜光貝が螺鈿細工の材料として九州を経て東北地方まで運ばれていたことも分かりました。現在の滝川・城久集落は、約1,200年間、遺跡の場所で人々の生活が続いており、「生きている遺跡」として重要な文化遺産となっています。

1.喜界島の遺跡群

喜界島には大きな川はありませんが、豊富な湧水が各地にあり、これにより160を超える遺跡が残っています。多くの遺跡は海岸段丘の縁辺部に集中しており、人々は見晴らしの良い場所を選んで生活していたことがわかります。これらの遺跡では、サンゴ礁周辺の貝類や魚類などの出土品も見られます。島には約8,000年前から人が住んでおり、特に縄文時代後期~晩期(約3,000年前)には大規模な集落が形成されました。出土した石器は島内では産出しない石材が使われ、交易の証拠となっています。弥生時代になると遺跡数は減少しますが、平安時代~室町時代には再び活発な集落が現れました。代表的な遺跡は、滝川・城久地区の「城久遺跡群」で、ここは9世紀から12世紀にかけて一大交易拠点として栄えました。発掘では、建物跡や製鉄炉、青磁などが発見され、琉球列島で重要な役割を果たしていたことが示されています。

2.歴史を積み重ねる集落~滝川と城久~

喜界島の中央部にある滝川集落と城久集落は、島内で最も標高が高い場所にあり、狭い段々畑のような地形を活用した集落です。集落からは広大な景色が広がり、特に西側では東シナ海や奄美大島が望めます。湧水点が豊富で、生活の水源として利用されており、希少な動植物も生息しています。この地形は、かつて「城久遺跡群」の中心地であり、平安時代から琉球列島の交易拠点として栄えましたが、鎌倉時代以降、次第に縮小しました。

現在の集落は約1200年の歴史を持ち、1697年に建立された城久八幡神社や伝統的建築物「高倉」、石敢當(魔除け)などが残り、今も生きた遺跡として存在しています。豊富な湧水がありながらも井戸が多く、地域の歴史や生活の重要性を物語っています。滝川・城久集落は、過去と現在が交錯した生きた歴史を感じさせる場所です。

大地の恵み

~喜界島の農作物~

サンゴ礁は、太陽の光が届く浅い海で主に造礁サンゴがつくりだした地形です。このサンゴ礁を形作る造礁サンゴと他の生物の遺骸は、年月と共に石灰岩へと変わっていきます。喜界島では、このようにしてできた石灰岩が、隆起により島の広い範囲で見ることができます。喜界島の土壌は、この石灰岩が風化により生み出されたアルカリ性の土壌であり、時間を経て時代とともに変化した石灰岩性暗赤色度土や赤黄色土に広く覆われています。喜界島では、これらの土壌によってサトウキビや日本一の生産量を誇るゴマ、喜界島の在来カンキツ類など、豊かな農作物が育てられています。これも、隆起サンゴ礁という島の成立ちによる恩恵の1つです。

1.サトウキビ畑の一本道

喜界島の「サトウキビ畑の一本道」は、約3kmにわたるまっすぐな道で、海と段丘、サトウキビ畑が織りなす美しい景色を楽しめます。喜界島はサトウキビの栽培が盛んな島で、その地形や気候が栽培に適しています。島は隆起したサンゴ礁から成り、段丘面の平らな土地が広がり、ミネラル豊富な土壌が農作物の生育を助けます。また、喜界島にはハブがいないため、農業にとってはさらに好条件となっています。かつてこの道は、複雑に曲がった畑道でしたが、1950年代からの大規模な製糖工場建設や機械化により、サトウキビの生産が飛躍的に発展しました。1963年からは大型機械の使用が進み、サトウキビ畑の一本道が整備されました。この道は、農業の発展を象徴するものです。

2.喜界島の在来カンキツ類

喜界島には「クリハー」「ケラジ」「トークー」「フスー」「シークー」の5つの在来カンキツ類があり、これらは島の気候や地形に適しています。特に、強い冬の季節風から守るため、家屋や庭先に作られたサンゴ石垣がカンキツ類の生育を助けてきました。また、島の東側の集落は急峻な崖に囲まれており、冬場の季節風の影響を避けることができます。

近年、喜界島のカンキツ類は、その独特の香りや機能成分が注目されています。例えば、ケラジは特有の香りとほぼ種のない果実で人気があり、シークーはベルガモット香を持ちます。これらは果物としてだけでなく、香料や飲料、調味料などの加工品にも利用され、島の産業に重要な役割を果たしています。