ジオストーリー/サイト

島の成り立ち

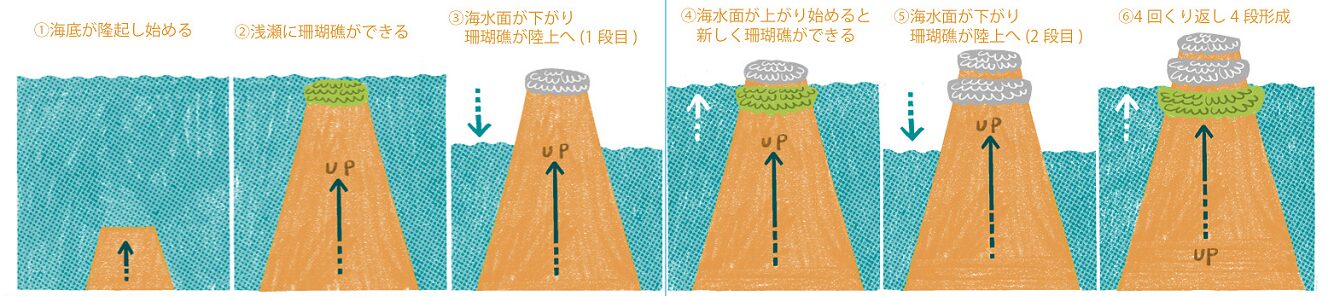

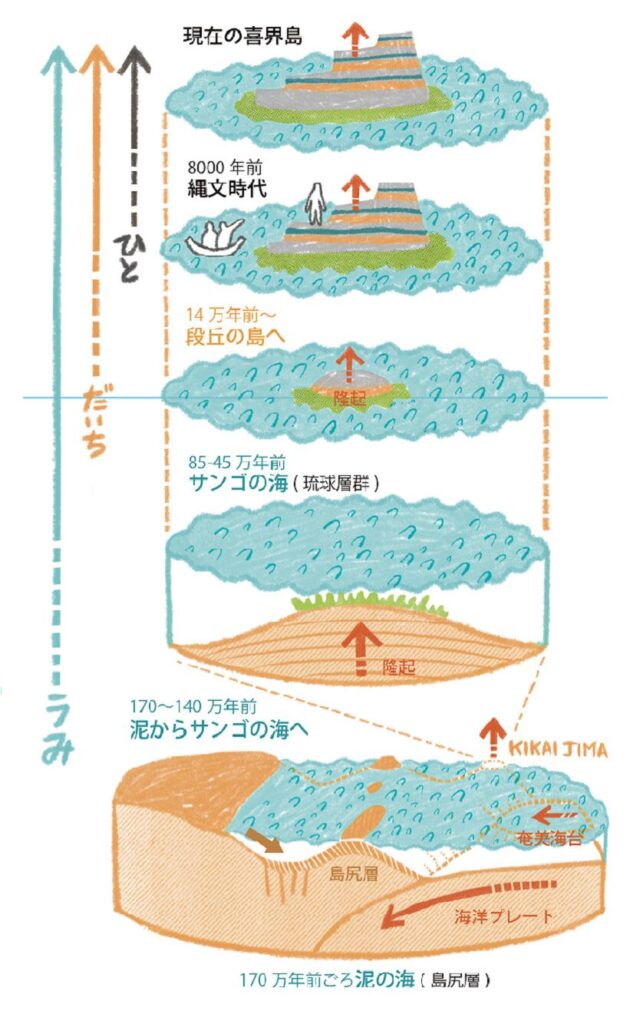

喜界島は、昔、海の底にありました。大地が動いて海底が持ち上がり(隆起)、浅い海ができたところにサンゴが棲みつき、サンゴ礁ができ島になりました。これが喜界島のはじまりです。

その後、さらに海底が持ち上がり、海の中にあったサンゴ礁が陸となり、島になりました。

それから約10万年の間、大地が隆起すると共に、地球全体が寒くなったり暖かくなったりして何度も海面の高さが変化し、それにあわせ島の周囲にサンゴ礁が広がり、今の喜界島の形になりました。

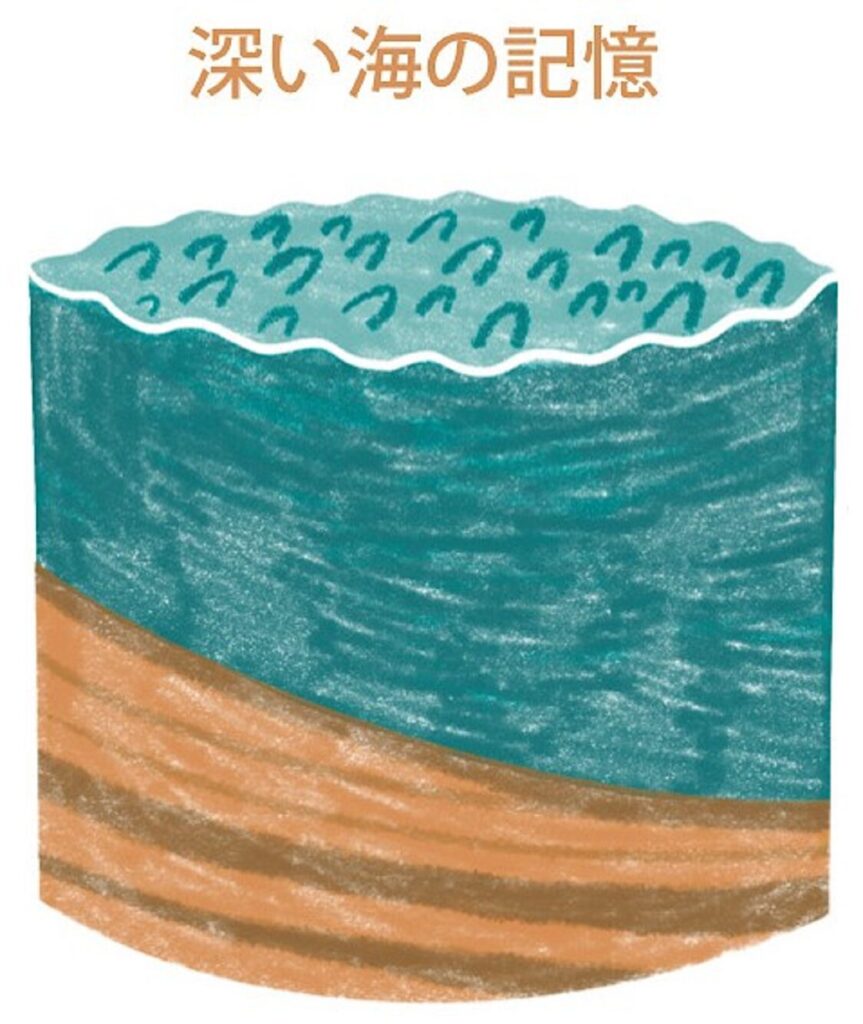

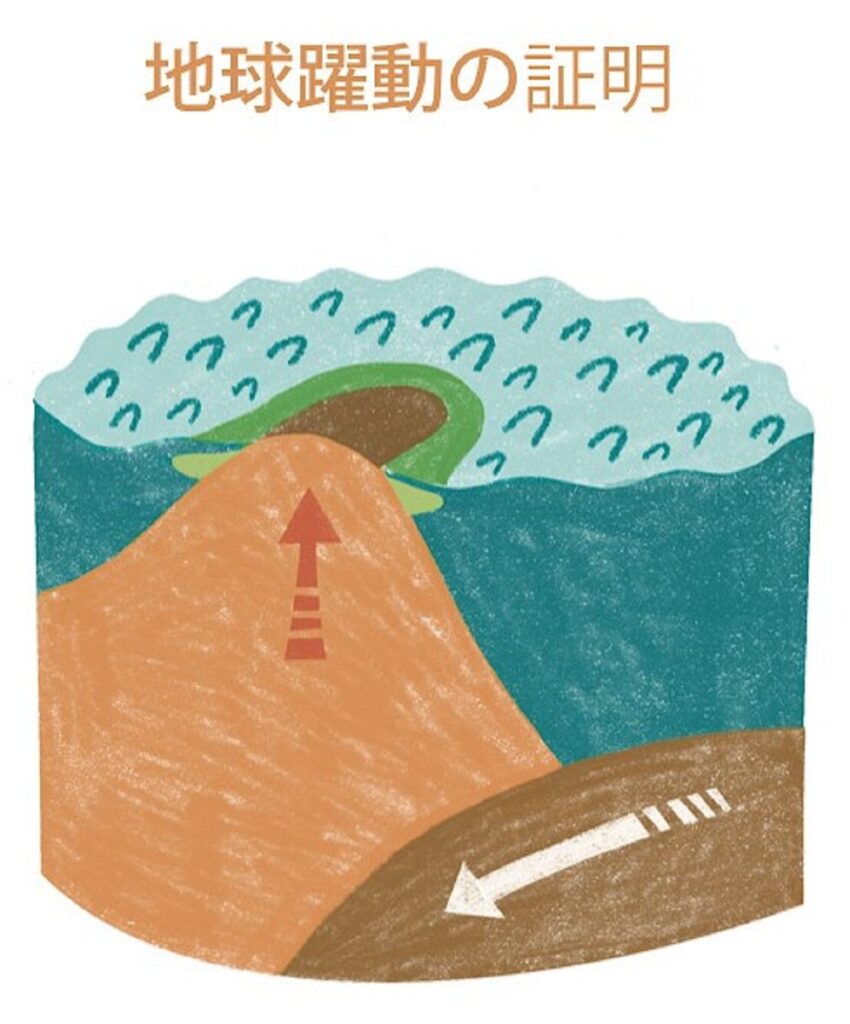

喜界島は、海洋プレート(フィリピン海プレート)が大陸プレート(ユーラシアプレート)に沈み込んでいる琉球海溝の西側に位置しています。このプレートの沈み込みに伴って大きな地震が発生すると共に、海洋プレート上の海底の高まりが大陸プレートの下に潜り込んでいるため、世界でも有数の隆起運動を引き起こしています(過去10 万年間で約200m隆起し、1年に換算すると平均で年間2mm)。喜界島は、比較的深い海の海底に堆積した泥岩(島尻層群)を基盤として、それを覆う石灰岩(琉球層群)からなっています。

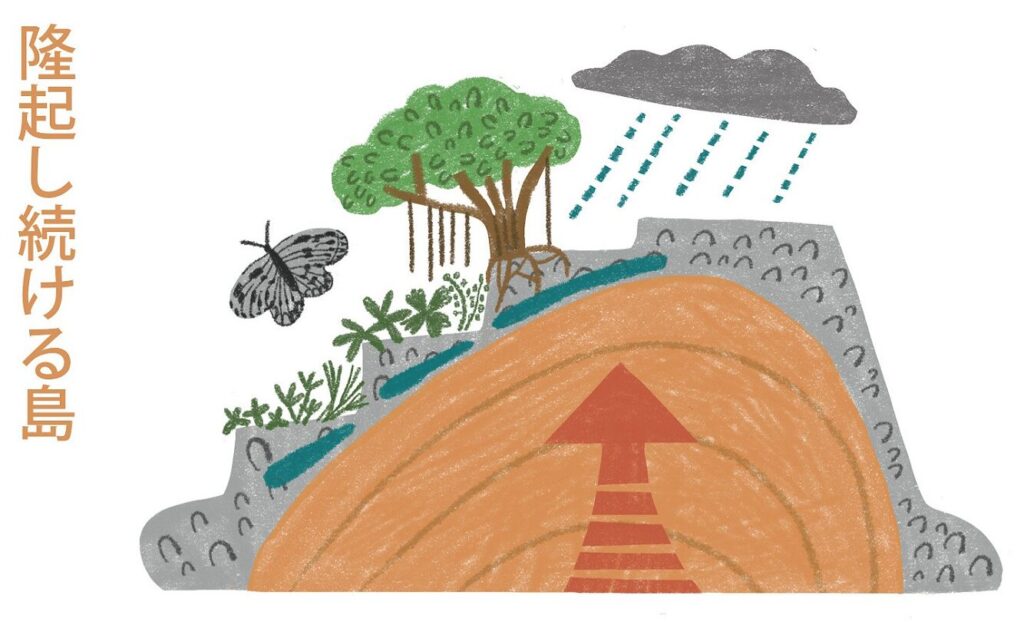

隆起する島

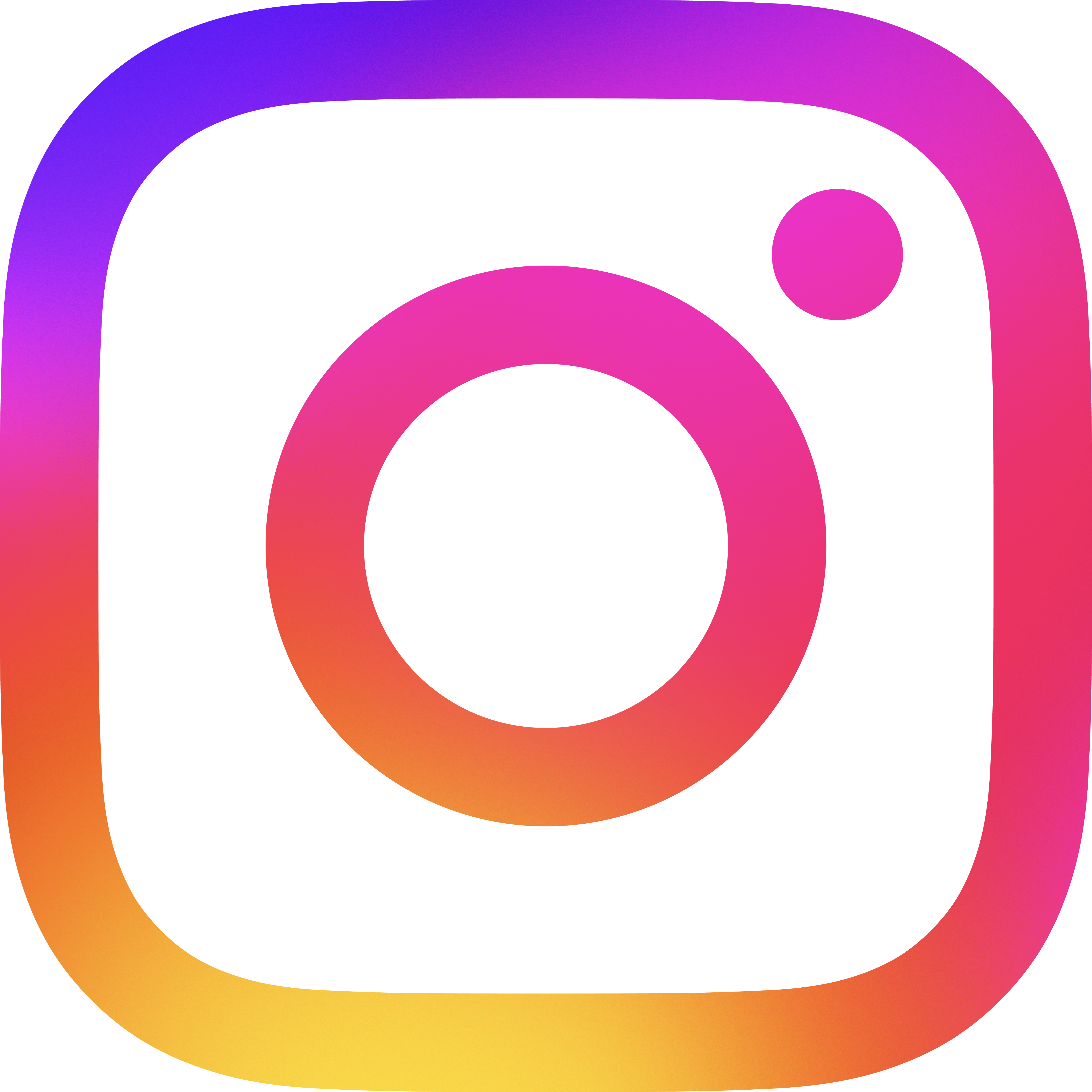

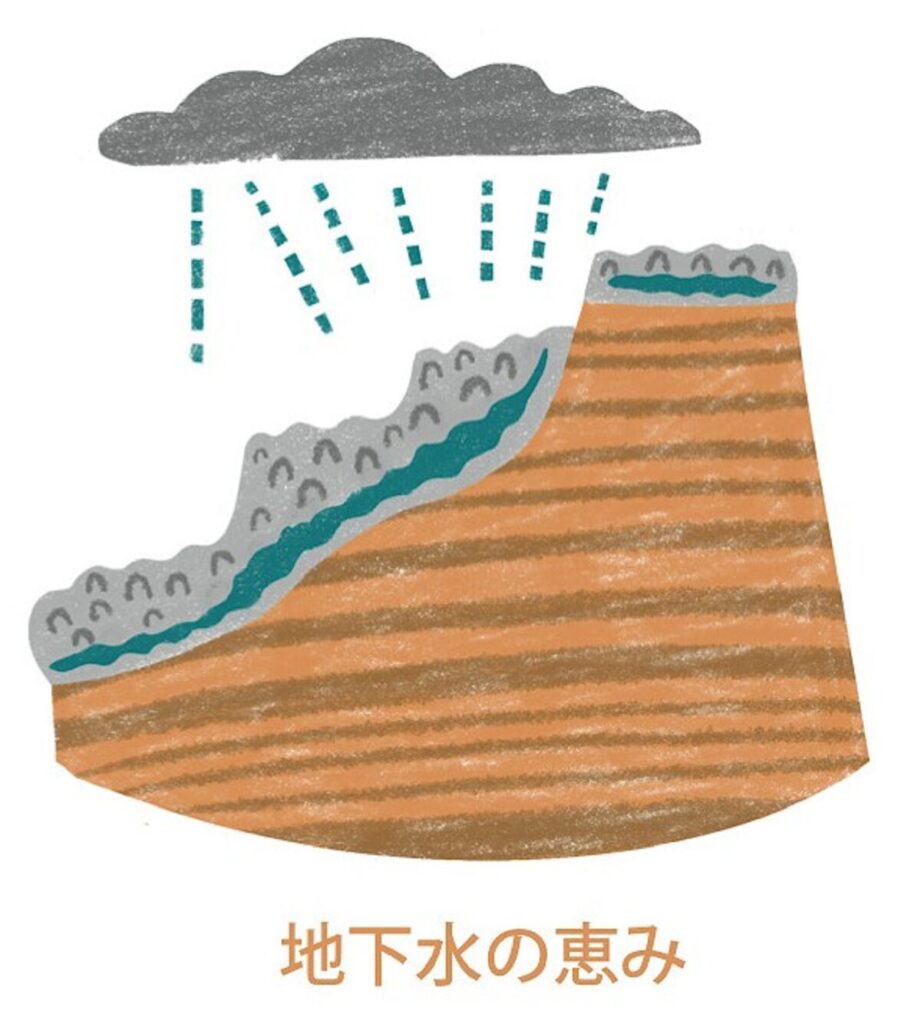

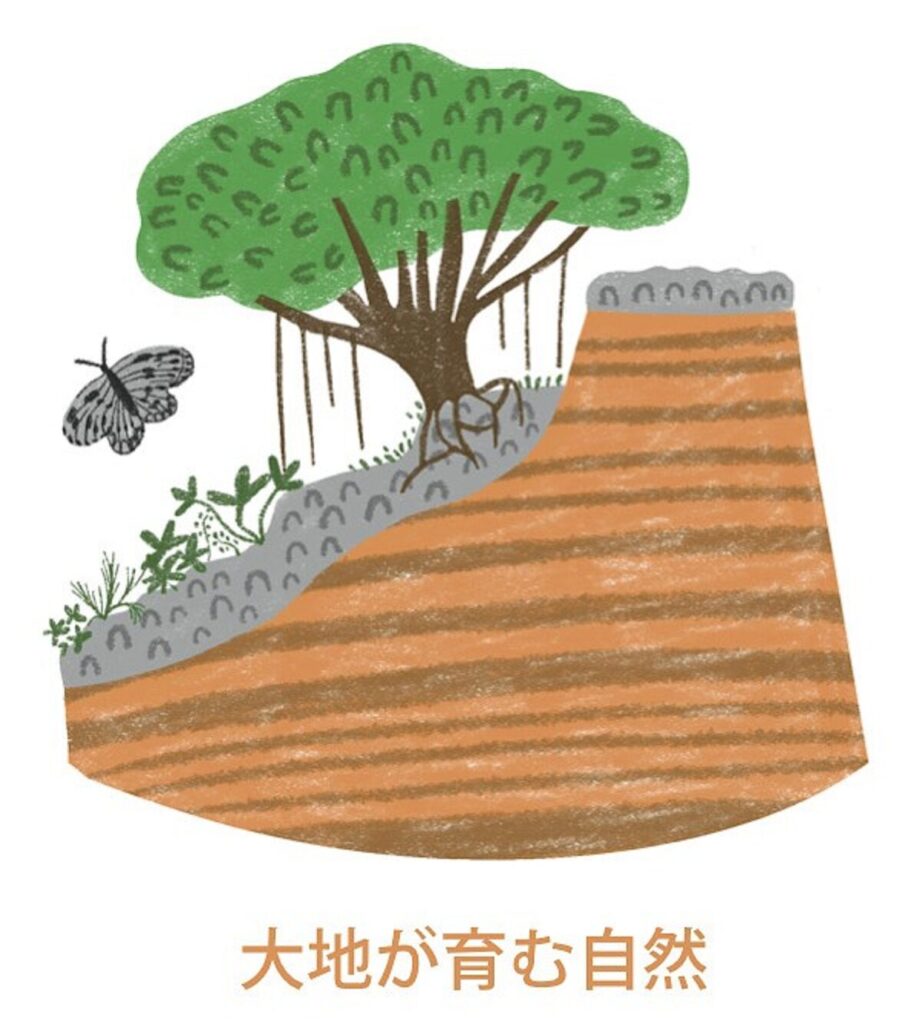

その昔、深い海底に砂や泥が交互に堆積し、砂と泥の縞模様の地層ができました。改定は、プレートの沈み込みに伴う隆起により、海底に堆積した地層と共に次第に浅くなっていきました。やがて海底は、サンゴなどの生き物が棲むことができる温かい浅い海となり、サンゴ礁ができるようになりました。さらに隆起は続き、海から顔を出したサンゴ礁は陸(大地)となり、役10万年前以降に喜界島は次第に大きくなっていきました。その後も、海面が高い時期に水没した場所にはサンゴ礁が形成され、それらはさらに隆起していきました。陸上に顔を出したサンゴ礁は、時間とともに隙間が多く水を貯めやすく、また通しやすい石灰岩へと変わっていきました。島には大きな川がありませんが、この石灰岩のおかげで地下水が豊富で、多くの湧き水をもたらしています。これらの大地の動きと水の恵みは、喜界島ならではの自然や文化を生み出しました。喜界島は、まさに隆起する力が生み出した奇跡の島なのです。

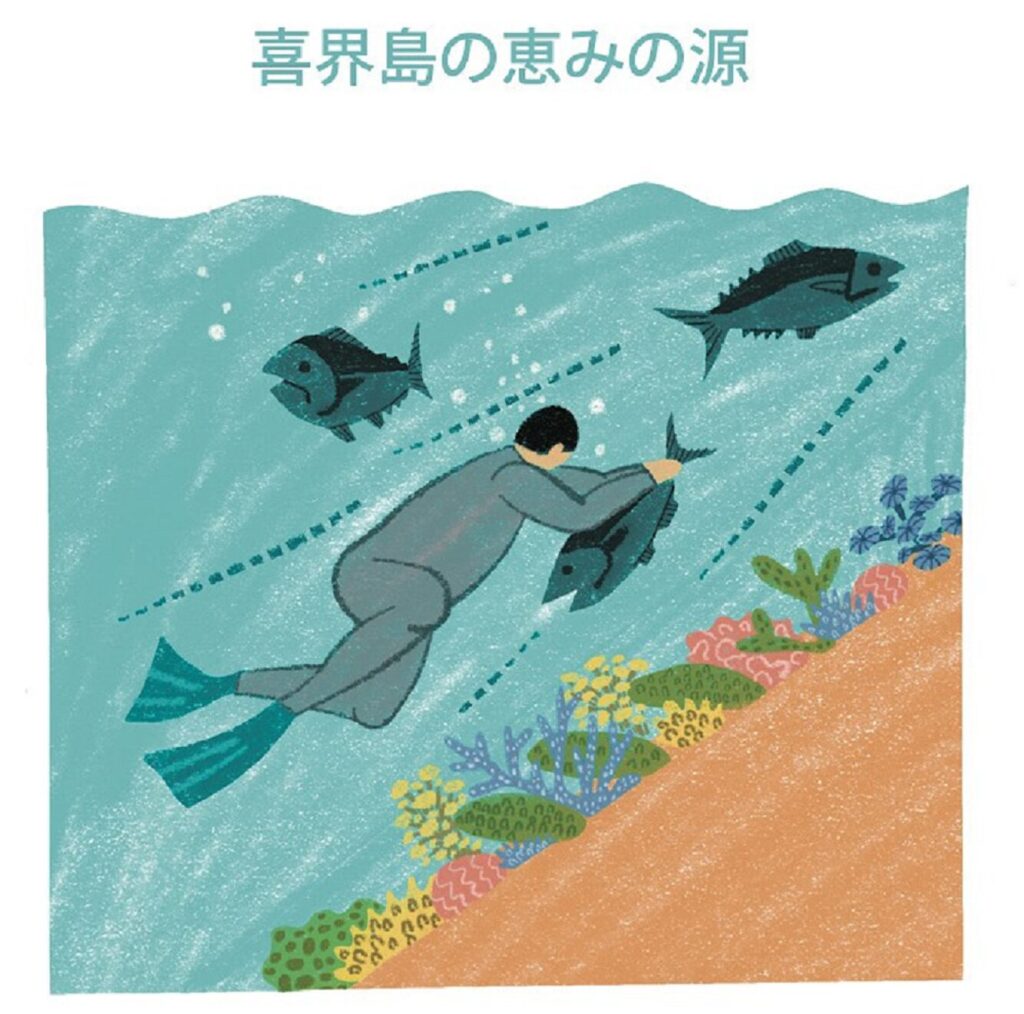

大地と人を育む海

島を取り巻く海には、豊かなサンゴ礁が広がっています。喜界島には、400年以上生きているサンゴや、色とりどりのサンゴが元気よく生きています。サンゴは固い骨格を持ち、それらが積み重なってサンゴ礁となります。喜界島では、このサンゴ礁が隆起によって次第に上昇し、海面から顔を出しましたが、海面が高い時期には階段状の段丘の上にサンゴ礁が作り出されました。喜界島の大地、サンゴ礁デを取り巻く海には、豊かなサンゴ礁が広がっています。喜界島には、400年以上生きているサンゴや、色とりどりのサンゴが元気よく生きています。サンゴは固い骨格を持ち、それらが積み重なってサンゴ礁となります。喜界島では、このサンゴ礁が隆起によって次第に上昇し、海面から顔を出しましたが、海面が高い時期には階段状の段丘の上にサンゴ礁が作り出されました。喜界島の大地、サンゴ礁段丘は、海に生きていたサンゴによって覆われているのです。今も喜界島の海にはサンゴと共に、たくさんの魚や貝などの生き物たちが生きています。この豊かな生き物たちは、喜界島の人々に豊かな恵みをもたらしています。喜界島のサンゴ礁の海は、過去から現在まで、大地と人を育む源になっています。

島と共に生きる

喜界島は、サンゴ礁が隆起してできました。そのため、平らな場所が多く、島の人たちはサトウキビ畑として利用しています。サンゴが作り出した石灰分を含む土壌はミネラルが多く、おいしい農作物や日本一の生産量を誇るゴマが育ちます。

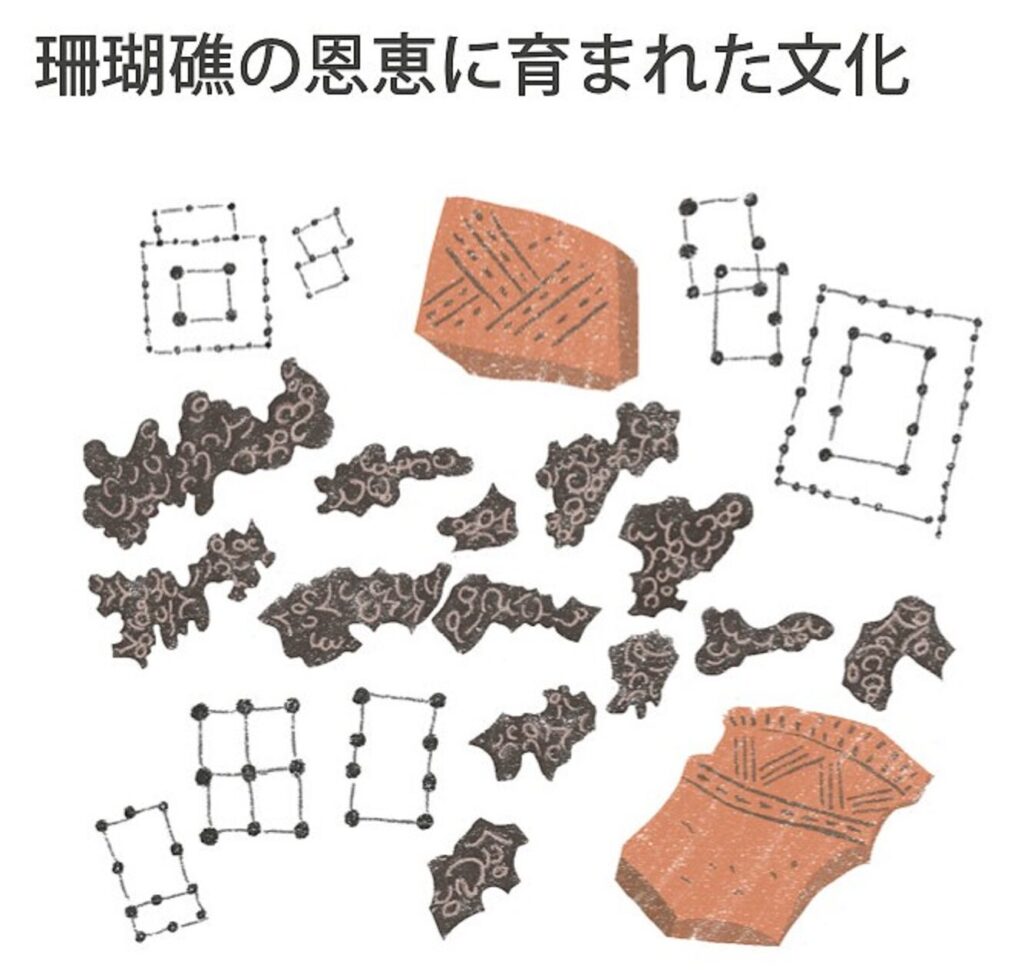

このような人と自然が結びついた豊かな段丘上には、縄文時代から人々が生活をしていました。今は見えないけれども、私たちの生活の痕跡が遺跡として残されています。また、喜界島の人たちは、昔からサンゴの化石を石材として活用してきました。今でも島にはサンゴの化石でできた墓石や石垣がたくさん残されています。またサンゴ礁の豊かな海からは、魚や貝、界島は、サンゴ礁が隆起してできました。そのため、平らな場所が多く、島の人たちはサトウキビ畑として利用しています。サンゴが作り出した石灰分を含む土壌はミネラルが多く、おいしい農作物や日本一の生産量を誇るゴマが育ちます。このような人と自然が結びついた豊かな段丘上には、縄文時代から人々が生活をしていました。今は見えないけれども、私たちの生活の痕跡が遺跡として残されています。また、喜界島の人たちは、昔からサンゴの化石を石材として活用してきました。今でも島にはサンゴの化石でできた墓石や石垣がたくさん残されています。またサンゴ礁の豊かな海からは、魚や貝、海藻などの食料を得てきました。このように喜界島では、サンゴ礁と人の繋がりが色濃く残る独自の「サンゴ礁文化」が育まれてきたのです。